今天提到佈道,可能大家會想起一句話:「bring the unchanging gospel to the changing world」,「將不變的福音帶到這個改變的世代」。這也是「數碼使命」(Digital mission)一個重要的目標,將福音帶給這個世代的「數碼土著」(Digital native)——一個從小就生長在有各式數碼產品環境的世代。

不過,這句說話雖然好像容易理解,但當中其中有一個核心字眼,卻未必如我們一般的印象般容易理解的。這個字眼就是「福音」。福音是甚麼呢?《洛桑信約》(The Lausanne Covenant)中第四點「佈道的性質」(The Nature of Evangelism)提到:

「佈道就是將福音傳揚出來。這福音是照經上所記:耶穌為我們的罪而死,從死裏復活,掌權的主使我們的罪得赦,而且將釋放我們的聖靈賜給所有悔改相信的人。我們基督徒在世上的存在對於福音佈道是必須的,與非信徒對話也是必需的。因為要瞭解他們,我們就必須傾聽他們。但佈道本身是傳揚聖經上所記載的歷史上的基督是救主和主,勸導人們親自信靠主,並且與上帝和好。我們發出福音的邀請時,不能向人隱瞞作門徒的代價。基督依然在呼召所有跟隨祂的人要舍己,背起十字架,與教會認同。福音佈道的結果包括順服基督、融入教會和在世上負責地服事。」

在《香港2020福音宣言》中第一點「耶穌基督正是福音的本身」則寫道:

「耶穌基督是彌賽亞君王,是福音的根源。這福音關乎上帝的國度臨格,戰勝罪惡不義的黑暗權勢,從而改變世界的一切。因此,福音不純粹關乎個人死後的靈魂得救,它更關乎上帝國的降臨,除滅世界的黑暗,扭轉邪惡的權勢 ;同時 ,這福音也展現對現世生命的關愛、醫治與守護,牽涉人類生命的政治解放與社會關懷,是具體的、行動的、整全的。」

兩者大致上也是相同的,耶穌就是福音的核心,但最大的分別是對於「社會公義」是否福音一部分的理解。《洛桑信約》中第五點「基督徒的社會責任」清楚表明「社會關懷」及「佈道」也是基督徒的責任,但兩者並不等同;《香港2020福音宣言》則清楚表明「社會關懷」是福音的一部分。在作出結論之前,不如讓我們看看聖經是怎樣說「福音」的。

對於保羅而言,福音並不複雜。保羅在《哥林多前書》寫道:「弟兄們,我如今把先前所傳給你們的福音告訴你們知道;這福音你們也領受了,又靠著站立得住,並且你們若不是徒然相信,能以持守我所傳給你們的,就必因這福音得救。我當日所領受又傳給你們的:第一,就是基督照聖經所說,為我們的罪死了,而且埋葬了;又照聖經所說,第三天復活了。」(《哥林多前書》十五1-4)「弟兄們,從前我到你們那裏去,並沒有用高言大智對你們宣傳上帝的奧祕。因為我曾定了主意,在你們中間不知道別的,只知道耶穌基督並他釘十字架。」(《哥林多前書》二1-2)福音,就是基督及其受難復活。耶穌在《約翰福音》這樣提到祂第一次來臨的意義:「父啊,時候到了,願你榮耀你的兒子,使兒子也榮耀你;正如你曾賜給他權柄管理凡有血氣的,叫他將永生賜給你所賜給他的人。認識你-獨一的真神,並且認識你所差來的耶穌基督,這就是永生。我在地上已經榮耀你,你所託付我的事,我已成全了。」(《約翰福音》十七1-4)我們透過基督及其受難復活,能夠認識上帝,這就是福音了。所以剛才對福音的論述有偏差嗎?「是」,又是「不是」。「是」因為福音的核心真是基督及其受難復活,使我們認識上帝;「不是」因為「認識上帝」包括認識其屬性及行動,也包括了我們與上帝的關係,這關係又包含了我們對上帝的回應。

而且,我們也可以用另一個角度理解福音。「福音」原文是「好消息」,「消息」其實已隱含了它是產生於一個(或多個)通訊之中。故此,福音並不是靜態的,其本身已包含了一個「傳」的特質。而且從聖經中我們知道,這個「傳」不是一次就足夠,而是要一直傳開去。保羅曾提到福音與「傳」的關係:『然而,人未曾信他,怎能求他呢?未曾聽見他,怎能信他呢?沒有傳道的,怎能聽見呢?若沒有奉差遣,怎能傳道呢?如經上所記:「報福音、傳喜信的人,他們的腳蹤何等佳美!」』(《羅馬書》十14-15)「福音」一詞,其實已道出了它需要出現在傳揚中;對於保羅而言,福音必須被傳開,而且不只是傳給某些特定的人,而是傳給世上每一個人。

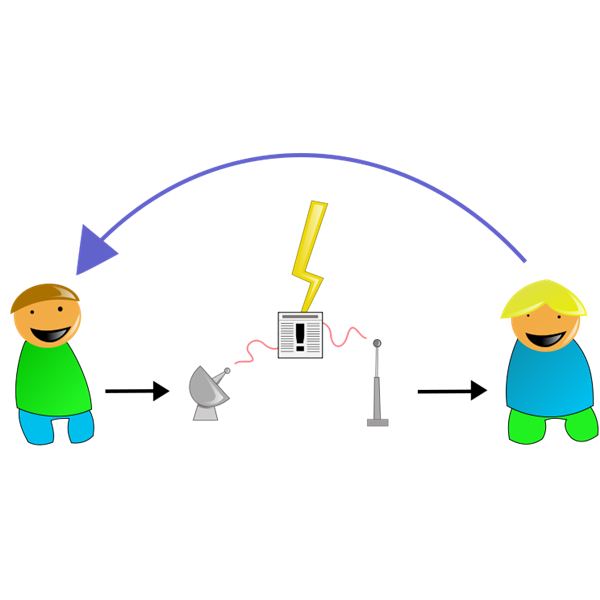

既然這是一個溝通的過程,我們又可以借用通訊理論去理解。當然通訊的模型有很多種,我們這裡就以最簡單的一種來作參考。根據最基本的通訊標準模型(Standard view of communication),訊息的內容(content)藉某種形式(form),由資訊源(information source)經傳送裝置(transmitter)透過頻道(channel),到達接收裝置(reciever)讓受信者(information destination)接收。在傳福音的過程中,訊息的內容當然就是基督並祂所釘的十字架,受信者就是福音對象,信徒就是資訊源。傳送裝置與接收裝置當然取決於訊息的形式與頻道;而「數碼使命」就是要讓這個傳福音的形式與頻道更切合「數碼土著」。然而,這不單是回答如何更快、更準確、更有效、更大量、更安全的問題——這當然是一些重要的問題,但我看見這背後可以帶來更大的影響,就是人對福音的理解。

福音的形式影響人對福音的理解,這是我們很容易便能夠想像的:當福音以社會公義行動的形式傳揚,我們特別容易看見上帝的公義;當福音以社會關懷行動的方式傳揚,我們特別容易看見上帝的憐憫;當福音以畫作的方式傳揚,我們特別容易看見上帝的美。上帝不是我們所能完全理解的,當我們選擇以某個福音的形式時,就會有不同的強調,引致人有不同的理解,就好像聖經中四卷福音書有不同的強調,我們在當中看見的耶穌,也有一些不同的面向。我認為這也回應了上文提及對「福音」理解的差異,福音傳揚的內容是不變的,但福音傳揚的形式與頻道,以至人對福音的理解,也可以有改變的可能。「社會關懷行動」、「社會公義行動」等,是福音的形式與頻道,所以若我們說福音的內容,可能不包括那些部分,但若我們指的福音是包括其傳播形式與頻道,便可以及必須包含這些部分。今天,當福音以數碼科技的形式傳揚時,其實會豐富了我們對福音的理解及想像。我們在這過程中,不只是提供了技術支援,也對人理解福音的方式、接收到的訊息,起了不少的影響。

而且,透過這種形式與頻道宣揚福音,不只是一種錦上添花,而是撇除這種形式與頻道去表達福音的某些面向,是會事倍功半的。福音的內容,就是道成肉身的上帝為人類受難。完全的上帝怎樣能夠成為完全的人?上帝怎樣能夠受苦?這些都是奧秘,換句話說,即超越了人類的想像力,是上帝「創意」的表達。今天如果提到人類創意的象徵,大部分人也會想到是關於數碼科技的形式,或者是透過數碼科技的頻道表達出來:社交網絡、虛擬貨幣、虛擬實境等。作為創造主,祂是滿有創意與創造力的;福音本身就具有創意的面向,我們所宣講的福音,有體現到這點嗎?當然,這份創意不可能在於福音的訊息內容上,但是卻可以見於其形式與頻道上——怎樣以創意的形式表達福音呢?若我們以一些傳統守舊的方式表達,就未必容易讓人理解到福音中蘊含的創意,對上帝道成肉身承受苦難少了一份對上帝智慧的驚歎。

作為總結,我想回到一開始我們所提到的一句話:「將不變的福音帶到這個改變的世代」,福音是不變的,但福音的形式及傳播福音的頻道,卻是可變及需變的;若從人對福音的接收及理解上來說,我們所理解的「福音」也變得愈來愈豐富。